Ressourcengerechtigkeit

Was können Friedensorganisationen beitragen?

Hans Jörg Friedrich ist Bereichsleiter und Programmkoordinator beim Weltfriedensdienst. Der Politikwissenschaftler ist Absolvent des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) und Systemischer Berater.

Ressourcenkonflikte sind allgegenwärtig und vielfältig: Die Beispiele reichen vom Kinderzimmer bis zu internationalen Kriegen. Bei einem weiten Verständnis des Begriffs der „Ressource“ ist man versucht, fast jeden Konflikt so zu klassifizieren. Lässt sich aus Leitbild und Praxis des Weltfriedensdienst ein handlungsleitender Ansatz zu Ressourcenkonflikten erkennen?

Was sind Ressourcenkonflikte?

Ein Konflikt liegt vor, wenn Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen von Akteuren miteinander unvereinbar sind oder so erscheinen. Er muss nicht gewaltförmig ausgetragen werden und kann auch positiv als Treiber gesellschaftlicher Veränderung gesehen werden. Gleichwohl zeigt das Adjektiv „unvereinbar“ das Gewaltpotenzial nicht transformierter Konflikte an. Ressource wird im entwicklungs- und wirtschaftspolitischen Zusammenhang oft synonym mit Rohstoff oder Bodenschatz gebraucht. Im gängigen Verständnis sind dies ökonomisch-technisch verwertbare Teile der natürlichen Umgebung. Spricht man in diesem Sinne von Ressourcenkonflikten, entsteht das Bild widerstreitender Aneignungsinteressen.

Doch häufig geht es einer der Parteien gerade nicht um den industriell isolierbaren Bodenschatz von rein wirtschaftlichem Interesse, sondern um ein nachhaltig gestaltetes Ensemble, um Erde, Natur, Geschichte, Schönheit, Heimat und Spiritualität. Selbst wo scheinbar um die praktische Nutzung derselben Ressource konkurriert wird – etwa um fruchtbaren Boden oder Wasser – mag sie die eine Seite als reinen Produktionsfaktor verstehen, die andere hingegen als integralen Teil eines Ganzen, so dass ihr Gebrauch eine andere Form annehmen muss. Und nicht zuletzt sind Ressourcen in anderen Zusammenhängen mit entwicklungspolitischer Bedeutung, etwa der Pädagogik oder Psychologie, etwas völlig anderes als Bodenschätze. Es spricht also einiges für eine weite Definition der Ressource, sonst importieren wir bereits den Blickwinkel bestimmter Konfliktparteien.

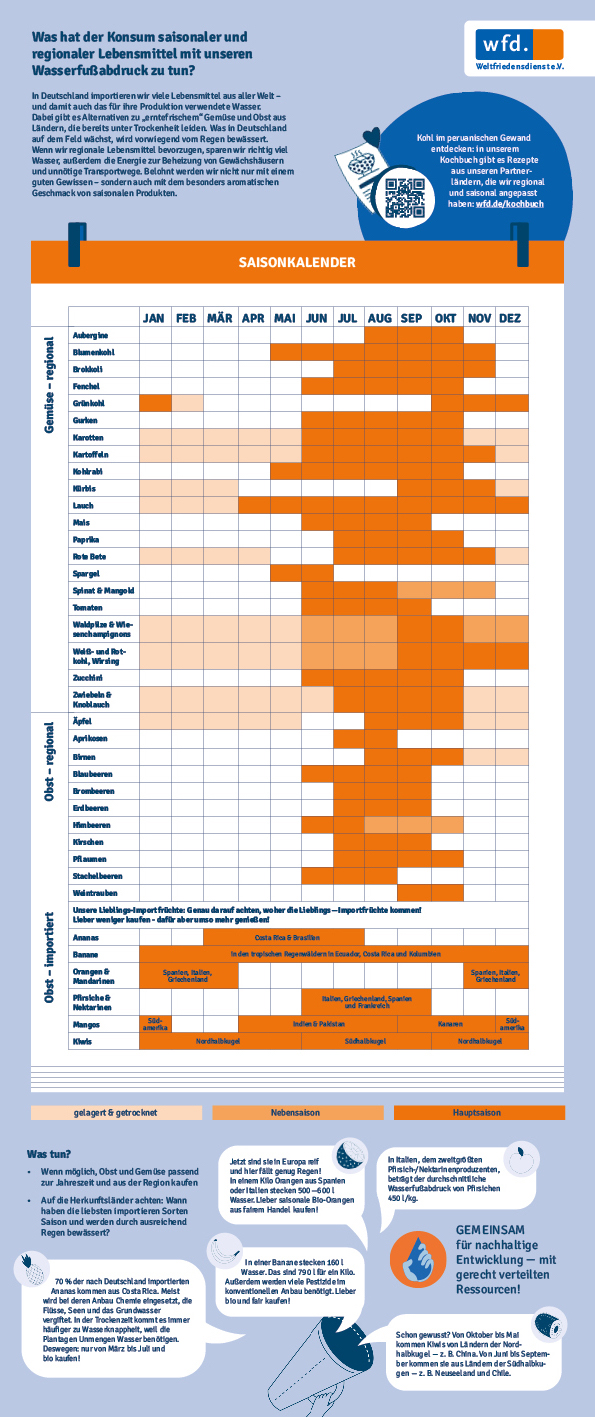

Einen möglichen Weg zeigt der sprachliche Ursprung im lateinischen Verb resurgere – auferstehen. Eine Ressource wäre demnach, was uns aufrichtet. Das ist auf den Menschen bezogen, lässt aber offen, woraus sie besteht, ob sie von innen oder von außen kommt, ob sie physisch verbraucht oder nur erlebt wird – sie definiert sich durch ihre Wirkung. Diese wiederum kann materiell oder auch seelisch aufgefasst werden. Das Motiv des Aufrichtens erinnert an die potenzielle Selbstverwirklichung Johan Galtungs, die durch strukturelle Gewalt blockiert wird. So gesehen wären also Ressourcenkonflikte unvereinbare oder unvereinbar erscheinende Interessen, Ziele oder Wertvorstellungen verschiedener Akteure zu etwas, das sie stärken kann. Sie können offen oder versteckt sein – die Problematik virtuellen Wassers etwa (vgl. Kompass #3) ist eher Analytikern bewusst als den Parteien selbst. Konflikte können ferner über physische und/ oder strukturelle Gewalt ausgetragen werden, und sie lassen sich mit Matthias Basedau befragen nach endogenen und exogenen, ressourcenspezifischen und ressourcenunabhängigen Einflussfaktoren.

Gerechtigkeit als Brücke zwischen Theorie und Praxis

Was folgt daraus? Eine Friedens- und Entwicklungsorganisation wie der Weltfriedensdienst, die sich als parteiisch an der Seite der Schwachen versteht, könnte gewaltfreie Konflikttransformation für Ressourcengerechtigkeit unterstützen und sich damit gegen physische wie auch strukturelle Gewalt engagieren. Freilich sind mit dem Leitbild „Gerechtigkeit“ nicht alle Fragen beantwortet. Werte lassen sich nicht in dieser Allgemeinheit mit sozialen Wirklichkeiten kurzschließen. Unter materiell verarmten AnrainerInnen eines andinen Salzsees mit Lithiumvorkommen ist nicht ausgemacht, ob Gerechtigkeit in der Garantie von Arbeitsplätzen und Gewinnbeteiligung besteht oder im Erhalt der Landschaft, die eine nachhaltige genossenschaftliche Salzgewinnung und ästhetische wie spirituelle Kraftquellen bietet. Und welcher Algorithmus sagt uns, wie ein halber Hektar Dauerkulturen in Burundi zwischen den beiden Witwen eines ermordeten Kleinbauern und den vor langer Zeit vertriebenen Vorbesitzern aufzuteilen ist?

Was bedeutet Ressourcengerechtigkeit?

Um solchen Situationen angemessen zu begegnen, sollte das Konzept der Ressourcengerechtigkeit resonanzfähig für unterschiedliche Bedürfnisse sein. Zwei grundsätzliche Anliegen lassen sich unterscheiden: Zum einen verweist „Gerechtigkeit“ im Alltagsverständnis auf Ausgleich. Dieses Denken ist bis zu den Anfängen der Schriftkultur zurückzuverfolgen und mündet später in mathematisch-logische Denkmodelle, die nicht nur die gerechte Aufteilung knapper physischer Güter unter KonkurrentInnen ermöglichen, sondern auch deren gesellschaftliche Voraussetzungen klären helfen sollen. Eine ganz andere Denktradition verbindet „Gerechtigkeit“ mit einem ganzheitlichen Zustand, dem mit formaler Präzision nicht beizukommen ist. Im Christentum ist es die Eigenschaft Gottes. „Gerecht“ in der menschlichen Wirklichkeit ist also, „was Gott gefällt“. Das öffnet Interpretations- und Herrschaftsräume für Priesterkasten, kann aber auch als Warnung vor subjektiven Kurzschlüssen verstanden werden: Oft ist das Engagement für Gerechtigkeit nur um Haaresbreite vom Egotrip entfernt. Selbsternannte Gerechtigkeitskämpfer tragen an widersprüchliche Situationen ihr persönliches Lieblingskriterium (Geld, Besitz, Chancen, Bedürfnisse, Anerkennung …) heran und ignorieren alle anderen legitimen Gesichtspunkte. Aber diese Eindeutigkeit ist nicht zu erzwingen. Für Jacques Derrida ist Gerechtigkeit – also eine Ordnung, in der Gleiches auch gleich behandelt würde – nicht weiter herleitbar, eine Art Ur-Implus, der die rechtsetzende Gewalt motiviert und der Rechtspraxis innewohnt, ohne dass sich diese Idee jemals befriedigend in positives Recht umsetzen ließe. Das Allgemeine im Gesetz wird dem besonderen Einzelfall nie „gerecht“.

Communities als Aushandlungsräume für Ressourcengerechtigkeit

In den Kooperationsprojekten des Weltfriedensdienst finden sich Anhaltspunkte für beide Perspektiven, die formal-logische wie die ganzheitliche. Die Auseinandersetzungen drehen sich um die Nutzung von Böden, Salzvorkommen, Wildfrüchten, Holz, Fluss oder Grundwasser, was alles auf berechenbare Kompromisse hinauslaufen könnte. Aber da die Ressourcen für die Menschen vor Ort immer auch Kontext und Bedeutungsüberschuss haben, können sie nicht einfach verteilt werden. In diesem Sinne kämpfen zum Beispiel unsere Partner in Argentinien oder im Senegal an der Seite von Bauern und Bäuerinnen für ein gemeinschaftsorientiertes Bodenrecht. Wenn wir also Ressourcen und Gerechtigkeit offen definieren, geht es darum, Räume zu finden, in denen sich – im Rückgriff auf die obigen Beispiele – die Witwen und die Flüchtlingsfamilie lösungsorientiert austauschen und Andengemeinden materielle, kulturelle und spirituelle Anliegen unter einen Hut bringen können. Solche Räume …

- dürfen nicht durch große Machtgefälle und ähnliche Asymmetrien gekennzeichnet sein,

- erlauben nur eine überschaubare Zahl von Beteiligten, damit konstruktive Gesprächssituationen entstehen können,

- sind nah an der Lebenswelt, in der gelebt, geliebt und gestorben wird, wo Leib und Seele präsent und Grundbedürfnisse erlebbar sind.

Diese Erfahrungsdimension („nah an der Lebenswelt“) ist bedeutsam, weil lokale Besonderheiten in stark verallgemeinerten, überwiegend selbstreferenziellen Fachdiskursen nicht mehr als Korrektiv aufgehoben sind. Man könnte solche Aushandlungsräume Community nennen. Nicht im Sinne einer Realdefinition – was die Alltagssprache mit diesem Begriff meint, sind Siedlungsgebiete oder virtuelle Gemeinwesen, die durchsetzt sind mit Gesprächsblockaden und Brückenköpfen mächtiger Interessen. Sondern: als Nominaldefinition – eine Idee dessen, was wir suchen oder herstellen wollen. Dies fällt nicht genau zusammen mit dem, was beim Erstkontakt als empirische „Gemeinde“ erscheint. Vielmehr müssen ProjektpartnerInnen, GutachterInnen und Fachkräfte den Kontakt mit den potenziell Begünstigten so gestalten, dass eine bescheidene Variante des „herrschaftsfreien Diskurses“ möglich wird, also z.B. auch Minderheiten Einfluss nehmen können.

Wie trägt Friedensarbeit zur Ressourcengerechtigkeit bei?

Begleitete Entwicklungsplanungen indigener Dörfer, aber auch Mediationsprozesse mit vielen Beteiligten oder die darauf aufbauende gemeinschaftliche Arbeit an Konfliktursachen sind Beispiele für solche Auseinandersetzungen. Hier entstehen – lokal und thematisch begrenzt – Varianten von Ressourcengerechtigkeit. Soziale Kräfte, die in diesen primären Austausch nicht mehr integrierbar sind – ferne Regierungen, örtliche Großunternehmer, Lieferketten, Warlords – können an dieser Stelle nicht einbezogen werden, aber durchaus im Rahmen von Multi-Akteurs- Partnerschaften oder als Zielgruppen politischer Arbeit integriert sein. In diesem Sinne hilft Friedensarbeit den Communites, ihre spezifische Vision von Ressourcengerechtigkeit zu entwickeln und, so gut es geht, zu realisieren. Dieser Prozess kann durch Empowerment, partizipative Methoden und Organisationsentwicklung unterstützt werden. Darauf aufbauende praktische Initiativen können durch basisnahe technische Beratung gefördert werden. Sollen an prioritären Stellen Rahmenbedingungen verändert werden, ist das Zusammenwirken von Community Based Organisations, ProjektpartnerInnen, Fachkräften und Weltfriedensdienst gefragt – nicht als Einbahnstraße der Informationserhebung, sondern als laufende Abstimmung zur Einflussnahme an den jeweils geeigneten Hebelpunkten: Bottom-up-Advocacy. Fachkräfte sind die Liberos in diesem Prozess.

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Hans Jörg Friedrich: Friede den Hütten“ im KOMPASS-Magazin (Nr. 7) des Weltfriedensdienst erschienen.